【カルシウムの効果効能】多く含む食品・摂取量基準・研究情報について

言わずと知れたカルシウムはミネラルの代表格。骨や歯を作る成分として有名ですが、実はその働きはもっと複雑です。心臓の動きや筋肉、神経などにも欠かせないミネラルでもあります。最近ではカルシウムに関する研究も進み、ますますその有用性が明らかになってきています。

人体に欠かせないミネラルで、最も多く存在するミネラル分でありながら、日本人は慢性的なカルシウム不足だといわれています。カルシウムが不足すると骨粗しょう症など怖い病気にかかるリスクも。そのためにも摂取量や多く含む食品などを押さえて、効率よくカルシウムを補うことが大切です。今回はカルシウムのはたらき、摂取量、欠乏症や最新の研究情報、多く含む食べ物まで一挙にご紹介します。

カルシウムとは

カルシウムは元素記号Caで表されるミネラルの一種です。人体にとって欠かせない必須ミネラルの一つでもあり、無いと生きていくことができません。ミネラルにも1日100mg以上の摂取が必要な「主要ミネラル」と、100mp未満の「微量ミネラル」がありますが、カルシウムは前者の「主要ミネラル」になります。

カルシウムといえば、骨や歯の材料といったイメージが強いように、ほとんどが骨・歯に含まれています。体内に存在しているミネラルの中でも最も量が多く、人体では約1kgのカルシウムが含まれていて、その99%が骨と歯に存在します。残り1%は血液中や細胞に存在しています。

カルシウムの効果効能・体内における作用や役割

カルシウムは単に骨や歯の成分として大事なだけではなく、他にもさまざまな働きを持っています。人体にとって最も重要なミネラルといっても良いほど大事なカルシウム。一体どんな作用があるのでしょうか?

歯と骨を強くする

カルシウムは体内に「骨カルシウム」「血清カルシウム」「細胞内カルシウム」の形で存在しています。とくに骨カルシウムは人体の骨格を形成し、運動を支えるために欠かせない成分です。また、歯を形成して、丈夫な歯を作るためにも、自分の歯で咀嚼して食事するためにも欠かせないミネラルだといえます。

骨は硬くてずっと変わらず固定されているようなイメージがありますが、実は絶えず「骨吸収」と「骨形成」というサイクルを繰り返しています。骨吸収とは簡単に言えばカルシウムが血清中に溶け出すこと、骨形成は食品などから摂ったカルシウムを骨に貯蔵することです。骨はある意味ではカルシウムの大事な貯蔵庫。いつ何時カルシウムが不足しても、すぐに補給できるようにストックしているのです。

また、歯の再石灰化という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、虫歯を進行させないよう早期に回復させるための反応にもカルシウムが必要です。

神経反応や筋肉収縮など生体反応を促す

カルシウムは細胞内外にも存在しています。カルシウムで最も大事なポイントは細胞内と細胞内のバランスが1:10000という割合で存在していることです。

このバランスが保たれていることで、神経やホルモンが正常にはたらき、筋肉が鋭敏に動くなど、人体の生命機能が保たれています。カルシウムが細胞内に流入し、細胞外へ移動しながらも一定濃度に保とうとする精密なはたらきが人体には存在しているのです。

- ホルモン、神経伝達物質、サイトカイン、消化酵素などの分泌の指令

- 筋肉収縮

- 酵素活性の調節

- 細胞増殖・分化など

などに細胞内のカルシウムは非常に重要なメッセンジャーのような働きをしています。

血液凝固を促す作用

血液中(血清中)に存在するカルシウムは全体の1%に過ぎませんが、非常に大きな働きを担っています。

その一つが血液凝固の作用です。怪我をしたときなど、生命を維持するためすぐに出血を止める必要があります。最初に動くのは血小板ですが、その後に止血作用をさらに強めるための二次止血が起こります。その二次止血においてビタミンK依存の血液凝固因子の活性化する際にカルシウムは欠かせない存在です。

カルシウムはどういった時、意識して摂取するべきか

カルシウムは体の基本的な機能を維持するために欠かせない成分ですが、十分にバランスの良い食事がとれていれば不足することはありません。ただ、多くの日本人がカルシウムの慢性的な不足状態だといわれています。とくに次のような症状や状態のときには、意識的に摂取することが必要です。

子供の発育・成長期の栄養補給

カルシウムが不足すると骨は弱くなります。カルシウムが不足しないように気をつけたいのが、子供の成長期です。幼児では骨の発育障害が起こり、成長が悪くなってしまいます。

とくに必要なのが男女共に12~14歳の間です。この期間がもっともカルシウムの吸収率が高く、将来の骨量・骨密度の充実にも関係してきます。なんと体重に換算すると大人の2〜3倍にも値する量が必要です。ヒトは20歳前後に骨量がピークを迎えるといわれていて、この時期に十分な骨量であれば将来も丈夫な骨を維持しやすくなると考えられています。

そのため発育期、成長期のためのサプリメント、健康食品ではカルシウム補給を目的とした商品が多くあります。例えば、スクスクのっぽくんシリーズのカルシウムグミ、青汁などもカルシウム強化したタイプの商品です。

女性の骨粗しょう症予防

女性は男性と比べると骨粗しょう症のリスクが高く、とくに更年期以降では骨粗しょう症リスクが一気に高くなります。これには、女性ホルモンが大きく関係しています。女性ホルモンのエストロゲンが骨からカルシウムが流出しないよう防いでくれているのです。

更年期以降は骨がもろくなりやすいため、日頃からカルシウムを意識した食生活を送ることが必要になってきます。ただし、骨粗しょう症の場合はカルシウム摂取だけでは改善が難しい場合もあります。なぜならカルシウム不足による骨形成に問題があるわけではなく、骨吸収が進んでいることが原因だからです。あくまでも予防と治療の補助としてカルシウム補給を行っていきましょう。

とくに女性向けという訳ではありませんが、カルシウム配合のサプリメントの多くは骨をつつ良くするための栄養補給を目的に作られています。骨の形成に必要なカルシウムとマグネシウムが同時に摂れるタイプのサプリメントは効率的でおすすめです。

高血圧や動脈硬化の予防対策

カルシウム不足が高血圧や動脈硬化に関係していることはあまり知られていません。じつはカルシウムは骨の原料になるだけではなく、血管の細胞の働きにも関係しているのです。カルシウムが不足すると血圧の上昇、血管の老化にもつながります。

これは「カルシウムパラドックス」という現象によるもの。カルシウムが不足すると血液中にカルシウムが流れ出て、むしろ血液中のカルシウムが多くなり血管を収縮させてしまいます。すると血管に血液が通りにくくなるため心臓に負担がかかり、血圧が高くなってしまうのです。

さらに、血液中のカルシウムが増えると、血管壁が厚くなり血管壁が傷つきやすくなり、結果的には動脈硬化につながってしまうことも。カルシウム不足は思っている以上に体にダメージを与える可能性があるのです。

イライラの予防に本当に意味あるの?!

昔からよくイライラすると「カルシウム不足では?」のような話が聞かれます。

本当にそんなことはあるのかというと、カルシウムの作用についての解釈が変わってしまった結果かと思われます。

カルシウムは神経伝達の働きを助ける作用があり、それが脳からの神経への指令がうまく伝わらない=イライラするという誤解につながった可能性が高いと言われています。

カルシウムが不足したとしても、体内では貯蔵しているカルシウムがすぐに補充されます。そのためカルシウムが不足したからと、すぐにイライラすることは考えにくいでしょう。

とはいえ、神経のはたらきを維持するためにも、カルシウムを十分に摂取することは大切です。イライラ対策に限らず、健康的な身体機能を維持するためにもカルシウムは不可欠な存在です。

カルシウムの欠乏症(症状/対策)

カルシウムが不足すると、骨や歯がもろくなります。発育期の幼児では発育障害が起こり、低身長になるなど成長に悪影響します。成長期から20代前半の骨量がピークを迎える時期までにカルシウムが不足していると十分な骨量に届かないため、将来に骨が弱くなり、骨粗しょう症にかかりやすくなります。とくに閉経後の女性では骨吸収が骨形成を上回るため、骨粗しょう症にかかるリスクが高くなります。

さらに、カルシウムは神経や筋肉の働きを支えているミネラルでもあるため、不足すると神経や筋肉の興奮が高まり、筋肉の痙攣(テタニー)や全身の痙攣が起こる可能性もあります。

<対策>

カルシウムが不足しないようにするためには、毎日の食事から十分量のカルシウムを摂取することが大切です。カルシウムはさまざまな食品に含まれていますが、実はあまり吸収率が良くありません。カルシウムを効率よく補うためには、他にもビタミンD、クエン酸などを同時に摂取したり、骨の形成を促すためであればマグネシウムの摂取も必要です。

カルシウムの過剰症(症状/対策)

日本人はカルシウムの不足傾向にあるため、通常の食生活では過剰症を起こすことはほとんどありません。ただ、カルシウム補給のためにサプリメントや健康食品で上乗せ摂取している場合には耐用量を超えることがあるため注意が必要です。

カルシウムの過剰摂取によって起こる症状には次のようなものがあります。

- 高カルシウム血症

- 高カルシウム尿症

- 軟組織の石灰化

- 泌尿器系結石(腎臓結石など)

- 前立腺がん

- 鉄や亜鉛の吸収障害

- 便秘

カルシウムの過剰摂取は鉄や亜鉛などの他のミネラルの吸収を妨げてしまいます。

ただし、これらはカルシウム自体の影響か不明な症状も一部含まれています。例えば前立腺がんについては乳製品の摂取の影響かカルシウムの影響か明確ではありません。

さらに、ある研究ではサプリメントからカルシウムを大量摂取することで、心血管障害のリスクが増大することが示唆されています。

<対策>

先ほども述べたようにカルシウムの過剰摂取は通常の食生活の限りでは起きることはほぼありません。過剰摂取が起きる可能性があるのは、サプリメントでカルシウムを補っている場合です。カルシウムのサプリメントを摂取する際は、適用量を守り、年齢に応じた量を補うようにしましょう。

参考文献

厚生労働省「evidence-based Japanese Interrative Medicine」カルシウム

カルシウムの研究情報

カルシウム摂取と健康、疾病との関係については近年もさかんに研究が行われています。

思春期のカルシウム摂取が骨粗しょう症リスクを低下

ある海外の研究によれば思春期のカルシウム摂取量を10%増やすことで、高齢期での骨粗しょう症の発症を10年遅らせることができるという研究結果があります。更年期を迎えてから慌ててカルシウムを補うよりも、若年期からカルシウムを十分に補って十分な骨量に高めておくことが大切です。

参考文献

一般社団法人 J-milk 骨の健康とカルシウムの関係- 医療現場に伝えたい最新研究の成果 –

大腸および結腸、直腸癌の予防的効果

複数の研究結果から、食品(低脂肪乳製品による栄養源)および、またはサプリメントから大量のカルシウムを摂取すると大腸癌のリスクが低下することが示されています。一方で、複数の論文を網羅的に統計的に解析しているコクラン・システマティックレビューでは、カルシウムサプリメントの摂取は結腸直腸腺腫の予防に多少効果があるかもしれないが、結腸直腸癌の予防にカルシウムのサプリメントの常用を推奨するほどのエビデンスは揃っていないとも述べています。

参考文献

厚生労働省「evidence-based Japanese Interrative Medicine」カルシウム

体重管理とカルシウム摂取

ダイエットや体重管理のために、ミネラルを補いたいと考える方も少なくないでしょう。カルシウムと体重管理については、いくつかの研究結果があります。複数の研究において、カルシウムの大量摂取と低体重、経時的な体重増加の緩やかさについて関連があることが示されています。

その理由のひとつは、カルシウムの大量摂取により甲状腺ホルモンと活性型ビタミンDの生成量が低下し、脂肪細胞中の脂肪分解が促されることで脂肪蓄積が妨げられるという説です。2つ目は食事またはサプリメント中のカルシウムが消化管で食物由来の脂肪と結合してその吸収を抑えるという説です。

ただ、他の研究ではカルシウムの大量摂取と体重減少について明らかな結果は得られていないものも多く、現時点で体重管理においてカルシウム摂取のベネフィットがあるかは不明です。

参考文献

厚生労働省「evidence-based Japanese Interrative Medicine」カルシウム

カルシウムを摂取に気をつけるべき人(薬の飲み合わせ等)

カルシウムを食事から補う限りには特別に薬との飲み合わせを気にする必要はありませんが、サプリメントなどからカルシウムを補う場合は注意が必要です。

カルシウムサプリメントは服用している特定の医薬品と相互作用したり、吸収を妨げたりする可能性もあります。

とくに次の医薬品は一緒に摂取するとその吸収が低下することがあります。

- ビスフォスフォネート(骨粗鬆症の治療薬)

- フルオロキノロン系およびテトラサイクリン系の抗生物質

- レボチロキシン(甲状腺機能低下の治療薬)

- フェニトイン(抗けいれん薬)

- チルドロン酸二ナトリウム(パジェット病の治療薬)

相互作用する薬

利尿剤

また、利尿剤を飲んでいる場合には、その種類により相互作用が異なります。チアジド系、ループ系利尿剤などを飲んでいる場合には、医師または薬剤師に相談してください。

制酸剤

アルミニウムまたはマグネシウムを含む制酸剤は、尿中カルシウム排泄量を増加させる作用があります。

プレドニゾロンなどの副腎皮質ホルモン(ステロイド剤)

長期使用によりカルシウム枯渇を起こして、骨粗しょう症の副作用を起こすことがあります。

鉱油や刺激性下剤

排泄を促すことでカルシウムの吸収を妨げる可能性があります。

何らかの医薬品を飲んでいる場合にサプリメントを摂取したいときには、必ず医師や薬剤師に相談することが大切です。医薬品とミネラルは意外と相互作用が多く、思わぬ副作用につながることもあります。天然の成分だからと安易に使用するのではなく、安全に摂取するようにしましょう。

カルシウムの1日摂取量の目安(年齢別)

私たち日本人はカルシウムの摂取不足が近年ずっと続いています。どれだけ不足しているのか知ることが、カルシウム不足に陥らなたいための意識づけとしても大切です。

カルシウムの1日あたりの目安摂取量は年齢および性別によって異なります。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) | |

| 0~5(月) | 200※ | 200※ |

| 6~11(月) | 250※ | 250※ |

| 1~2(歳) | 450 | 400 |

| 3~5(歳) | 600 | 550 |

| 6~7(歳) | 600 | 550 |

| 8~9(歳) | 650 | 750 |

| 10~11(歳) | 700 | 750 |

| 12~14(歳) | 1,000 | 800 |

| 15~17(歳) | 800 | 650 |

| 18~29(歳) | 800 | 650 |

| 30~49(歳) | 750 | 650 |

| 50~64(歳) | 750 | 650 |

| 65~74(歳) | 750 | 650 |

| 75以上(歳) | 700 | 600 |

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、腸管の吸収率、骨代謝、尿中排泄量を考慮し、1日の推奨量が算出されています。骨が大きくなる成長期では他の年代と比べてもカルシウムの必要量が大きいため、目安摂取量も多くなっています。

参照:日本人食事摂取基準2020年版より

日本人の摂取状況と不足量

平成30年国民健康・栄養調査報告によればカルシウム摂取量の総平均は505mgでした。年代別に見ても、平均のカルシウムの摂取量は10〜19歳で479mg、20〜29歳で417mg、30~39歳で439mg、40〜40歳で437mg、50〜59歳で 479mgと全ての世代において目標量摂取量よりも不足しています。

一体なぜ日本人がカルシウム不足に陥っているかというと、これには食生活の変化が大きく関わっています。いわゆる日本食にはカルシウムの吸収に優れた牛乳、ヨーグルト、バター、チーズな乳製品が使われないことが一つの理由です。また、日本は火山が広がっているため火山灰を含んだ土壌が多く、欧米に比べて水道水や土壌中に含まれるカルシウムが少ないことも一因に考えられています。

カルシウムを多く含む代表的な食品群

カルシウムは吸収があまり良くないミネラルだけに、配合量が多いものを意識して摂ることが大事です。しかし、一度にカルシウムは大量に摂取しても吸収できる量が限られます。吸収に優れている牛乳などの乳製品も活用して、コツコツと毎日補うようにしましょう。

乳製品

カルシウムは主に動物性食品に多く含まれており、とくに牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品に豊富です。学校給食でも牛乳が採用されているのは、牛乳がカルシウムの吸収に優れているから。他の食品で補うよりも乳製品の方が効率よく吸収することができます。

酵素処理によって乳タンパクから分離精製された「CPP(カゼインホスホペプチド)」は小腸からのカルシウム吸収を助ける働きがあり、サプリメントにも応用されています。

低脂肪牛乳(210g 1カップ):270mg

牛乳(210g 1カップ):231mg

スキムミルク(20g 大さじ3強):220mg

アイスクリーム(100g):140mg

ヨーグルト(100g):120mg

魚介類(小魚、貝類など)

魚介類はカルシウムが豊富で、とくに骨をまるごと食べられるイワシの丸干し、小魚、干しエビなどはカルシウム摂取に最適です。肉類と比べて圧倒的にカルシウム摂取に適しているため、ぜひ主菜に副菜に魚介類を取り入れていきましょう。

わかさぎ(70g 4尾): 315mg

干しエビ(3g 大さじ1/2):213mg

いわしの油漬け缶詰(50g 1/2缶):175mg

あゆ(1尾): 175mg

ししゃも(50g 2尾):165mg

野菜類

植物性の食品では、とくに青菜にカルシウムが多く含まれます。牛乳や魚類などの動物性食品はカルシウム源としては優秀ですが、偏るとカロリーオーバーや脂質過剰などが気になります。バランスよく野菜からもカルシウムを補うようにしましょう。

しかも、野菜類の場合は他のミネラルやビタミン類、ポリフェノールなども多く含まれており、食物繊維が豊富です。日本人はカルシウムと同様に食物繊維不足も指摘されているので、ぜひ青菜を毎日の食生活に取り入れていきましょう。

小松菜(80g1/3 束):136mg

モロヘイヤ(50g1/2 袋):130mg

いりごま(10g大さじ1強):120mg

菜の花(60g1/3 把):96mg

チンゲンサイ(80g 1株):80mg

大豆製品

カルシウムの摂取源として意外と便利なのが大豆製品です。日本人の食卓で欠かせない存在である豆腐、厚揚げなどの大豆加工食品にもカルシウムが豊富に含まれています。さまざまな調理方法でバリエーションを変えて楽しめる食材でもあり、大豆にはさまざまな健康効果があることが分かっています。ぜひ毎日の副菜に取り入れていきましょう。

焼き豆腐(100g1/3丁):150mg

生揚げ(60g1/3枚): 144mg

がんもどき(50g中1個):135mg

木綿豆腐(150g1/2丁):129mg

凍り豆腐(乾燥)(15g1枚):95mg

カルシウムを多く含む野菜上位10位

カルシウムは青菜を中心に野菜にも多く含まれています。しかし、カルシウムの吸収を妨げるシュウ酸や食物繊維などを多く含むものもあり、カルシウムの供給源として乳製品や魚介類と比べるとそれほど優秀ではありません。

とはいえ、例えば菜花のおひたしから100mgのカルシウムが摂取できると考えると、摂取源としては非常に貴重です。野菜は低カロリーでビタミン・ミネラルも豊富であり、食生活に彩りを与えてくれることも魅力と言えるでしょう。

上位10位 可食部100gあたり

- パセリ 290mg

- モロヘイヤ 260mg

- しそ 230mg

- みずな 210mg

- 小松菜 170mg

- ルッコラ 170mg

- つるむらさき 150mg

- はくさい(山東菜) 140mg

- 春菊 120mg

- タアサイ 120mg

※主な野菜の順位

カルシウムを多く含む魚類上位10位

カルシウムは魚類に豊富に含まれています。とくに骨をまるごと食べられる小魚類はカルシウムの宝庫。他にも次のような食品にカルシウムは豊富に含まれています。

上位10位 可食部100gあたり

- 干しえび 7100mg

- がん漬 4000mg

- とびうお焼き干し 3200mg

- かたくちいわし 田作り 2500mg

- かたくちいわし 煮干し 2200mg

- さくらえび素干し 2000mg

- つくだ煮 1800mg

- さくらえび 煮干し 1500mg

- きびなご/調味干し 1400mg

- たにし/生 1300mg

カルシウムを多く含む乳製品上位10位

乳製品はカルシウムを多く含み、吸収率が高いことが特徴です。他の食品と比べても一食あたりで摂取できる量が多く、しかも吸収されすいため貴重なカルシウムの摂取源です。

ただ、一部の方は乳糖不耐症といって、乳製品を摂るとお腹がゴロゴロとして下痢などを起こすことがあります。この場合は牛乳よりも発酵させて乳糖が分解されているチーズなどの乳製品であれば取り入れやすいでしょう。

例えば牛乳やヨーグルトは食事にプラスして摂取でき、日常的に乳製品を摂取しているとカルシウムの目標量をクリアしやすくなります。

- パルメザンチーズ 1300mg

- エメンタールチーズ 1200mg

- 脱脂粉乳 1100mg

- 全粉乳 890mg

- チェダーチーズ 740mg

- ゴーダチーズ 680mg

- エダムチーズ 660mg

- プロセスチーズ 630mg

- チーズホエーパウダー 620mg

- ブルーチーズ 590mg

カルシウムはサプリメントで意識的に摂取すべきか

カルシウムは多くの人が不足しがちなミネラルであり、積極的に補う必要があるといわれています。もちろん乳製品や魚介類、青菜などから十分量を摂取できれば、それに越したことはありません。

ただ、栄養調査の結果から見ても多くの日本人が平均的な食生活を送っている範囲で、カルシウムは慢性的に不足している状態です。これは日本の食文化や土壌、水道水の影響もあるため、個人の努力で解消することはなかなか大変かもしれません。そういう意味ではカルシウムを集中的に補うサプリメントを活用するのは有用な方法と言えるでしょう。

カルシウムサプリメントの選び方

カルシウムサプリメントには、大きく分けて「炭酸塩」「クエン酸塩」があります。炭酸塩は食品と一緒に摂取すると良く吸収されます。一方で、クエン酸塩は少し高価ではありますが、空腹時に飲んでも吸収が良いことが特徴です。

また、カルシウムは1回量500mgを超えない範囲で摂った方が効率よく吸収されます。たくさん摂りたいからと一気に飲むのではなく、1日2回に分けるなど工夫して取り入れると良いでしょう。

カルシウムと合わせて摂取すると効果的な栄養素

カルシウムは吸収を助ける栄養素と一緒に取り入れると、効率よく吸収されます。また逆に、カルシウムの吸収を妨げる栄養素もあります。それぞれの栄養素の特性を理解した上で、タイミングを工夫しながら摂取しましょう。

カルシウムの吸収を助ける栄養素

カルシウムの吸収に不可欠な栄養素は「マグネシウム」「活性型ビタミンD」です。とくに活性化型ビタミンは日光に浴びることで作られ、腸管でカルシウムが吸収されるのを助けます。

さらに、カルシウムの吸収にとって不可欠ではないものの、あると促進される成分は「CPP(カゼインホスホペプチド)」と「乳糖」です。そのため、いずれも含む乳製品は非常に吸収面で優れているのです。

カルシウムを豊富に含む代表的な食材の牛乳・乳製品であっても40~50%程度、小魚や野菜、海藻からは20~30%しか吸収されません。いかに吸収を高めるかを意識しながら、栄養をバランスよく取り入れるようにしましょう。

カルシウムの吸収を妨げる栄養素

せっかくカルシウムを摂取しても、吸収されなければ意味がありません。「リン酸」「シュウ酸」「フィチン酸」「多量の食物繊維」はカルシウムの吸収を妨げます。例えば、リン酸はカルシウムと結合して、リン酸カルシウムになってしまい吸収されずに体外へと排泄されてしまいます。例えば、カルシウムを効率よく補いたいならば、一緒にこれらの成分を多く含む食品を摂らない、タイミングを変えるなど工夫しましょう。

青汁でカルシウムは効率的に摂取可能か

カルシウムを補給したいけれどサプリメントよりも、もっと手軽に取り入れたいという方も少なくないでしょう。そんなときに気になるのが青汁です。でも、青汁は果たしてカルシウムの摂取源として優れているのでしょうか。

青汁にはどれくらいカルシウムが含まれている?

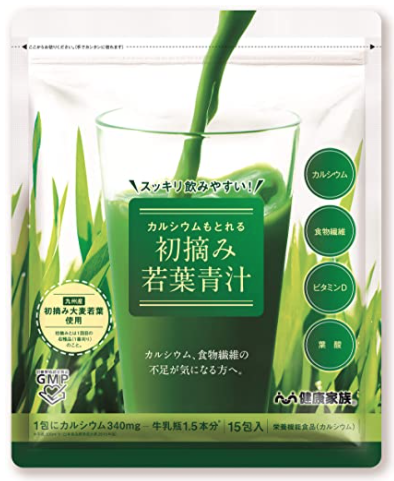

青菜には豊富にカルシウムが多く含まれています。そのため、青菜をベースに作られた青汁にもカルシウムが含まれています。ただ、集中的にカルシウム不足を補うには少し足りないため、カルシウム補給を目的とした青汁の場合はカルシウムがプラスされていることが殆どです。

例えば、サンゴ由来のカルシウム、海藻カルシウムなどで、カルシウムを強化したタイプの青汁があります。

健康家族 カルシウムもとれる初摘み若葉青汁

伊藤園 毎日1杯の青汁 粉末タイプ

スクスクのっぽくん はなかっぱ監修 こどもフルーツ青汁

青汁で効率よくカルシウム不足を補うには?

例えば1日あたり200mg程度不足している場合には青汁一杯をプラスするだけで、その半分以上を補うことができることになります。ただ、表示されているカルシウムは全て吸収されるわけではないので注意しなければなりません。

より吸収を高めるためにもカルシウム摂取を目的にするならば、牛乳やヨーグルトに溶かして飲む、または食後に飲むなど工夫すると良いでしょう。

さまざまな食品からカルシウムは補うことができますが、仕事で忙しい、自炊することが難しいなどの理由で小魚や葉野菜を毎日食べることが難しい人も少なくないはずです。忙しい人ほどカルシウム不足に陥りやすいので、手軽に補給できる青汁を活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

いかがでしたか?今回はカルシウムの働きと摂取量、欠乏症や過剰症、摂取方法までご紹介しました。カルシウムは人体で最も多く必要なミネラルであり、日本人が不足しがちなミネラルでもあります。カルシウムは人体を支える骨格や食事を噛み砕く歯を形成する、いわば生命の基盤ともいえるミネラルです。

忙しいとついつい食事が乱れがちになりカルシウム不足になりがちですが、若いうちからカルシウムを十分に摂っておかないと、将来の骨粗しょう症のリスクが高まってしまいます。ぜひ毎日の食生活を見直して、カルシウムの不足を起こさないよう意識的に摂っていきましょう。